Expansive Geldpolitik ist eines der zentralen Instrumente moderner Zentralbanken, um Wirtschaftskrisen zu bekämpfen und Wachstum zu fördern. Doch wie funktioniert sie genau, welche Chancen eröffnet sie und welche Risiken birgt sie für die europäische Wirtschaft? Und welche Rolle spielen die EZB, die Bundesbank und die Notenbanken weltweit?

Was versteht man unter expansiver Geldpolitik?

Geldpolitik bezeichnet alle Maßnahmen einer Notenbank, die auf die Steuerung von Geldmenge und Zinssatz abzielen. Im Rahmen einer expansiven Geldpolitik erhöht die Zentralbank die Geldmenge, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage anzukurbeln. Typischerweise geschieht dies durch eine Senkung des Leitzinses, die Verringerung der Mindestreserveanforderungen für Kreditinstitute oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen der Offenmarktpolitik.

Die Geldpolitik der EZB im Euroraum zeigt deutlich: Eine Ausweitung des Zentralbankgeldes kann die Konjunktur beleben, indem Geschäftsbanken mehr Kredite vergeben. Dadurch sinken die Einlagen bei der Zentralbank, während das Preisniveau tendenziell steigt.

Ziele der expansiven Geldpolitik

Das Ziel der Geldpolitik liegt nicht nur in der Förderung von Wachstum, sondern auch in der Sicherung von Preisniveaustabilität. Im Euroraum verfolgt die EZB mit ihrem Inflation Targeting eine Inflationsrate von knapp unter, aber nahe zwei Prozent.

Die geldpolitischen Ziele lassen sich klar benennen:

- Preisstabilität im Euroraum sichern

- Überhitzung der Wirtschaft verhindern

- Investitionen und Konsum fördern

- Arbeitslosigkeit gesamtwirtschaftlich dämpfen

Die Deutsche Bundesbank unterstützt als Teil des Eurosystems den Rat der Europäischen Zentralbank bei der Umsetzung dieser geldpolitischen Maßnahmen.

Welche Instrumente setzen Zentralbanken ein?

Expansive Geldpolitik führt in der Praxis zu einer Erhöhung der Geldmenge. Dafür stehen verschiedene geldpolitische Instrumente zur Verfügung. Wichtige Maßnahmen im Überblick:

Leitzinssenkung

Wenn die Zentralbank den Leitzins senken will, verfolgt sie meist eine expansive Strategie, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Niedrigere Zinsen erleichtern Kredite für Unternehmen und Verbraucher, wodurch mehr Zentralbankgeld in Umlauf gelangt. Im Gegensatz dazu würde eine restriktive Geldpolitik die Zinsen erhöhen, um Inflation zu verringern.

Offenmarktpolitik

Durch Offenmarktgeschäfte, also den Kauf von Wertpapieren, fließt zusätzliches Zentralbankgeld in den Finanzmarkt. Diese geldpolitische Maßnahme erhöht die Liquidität und wirkt positiv auf Investitionen und Konsum. In einer restriktiven Geldpolitik hingegen würde die Notenbank Wertpapiere verkaufen, um Geld aus dem Umlauf zu ziehen und höhere Zinsen zu rechtfertigen.

Mindestreservepolitik

Eine Verringerung der Mindestreserve stärkt den Kreditspielraum der Geschäftsbanken. Das bedeutet: mehr Umlauf von Kapital, ein Anreiz für Investitionen und damit ein Impuls für das Wirtschaftswachstum. In der Definition der Geldpolitik gilt dies als klassisches expansives Instrument. Eine kontraktive Geldpolitik würde die Mindestreserve erhöhen, um die Nachfrage zu dämpfen.

Operationen am offenen Markt

Die EZB und andere Notenbanken nutzen kurzfristige Operationen am offenen Markt, um die Geldmenge gezielt zu steuern. Werden Wertpapiere angekauft, steigt die Liquidität. Dies unterstützt die Wirtschaft, solange der LM-Zusammenhang stabil bleibt. Im Rahmen einer restriktiver Geldpolitik dagegen werden Verkäufe eingesetzt, um den Umlauf zu verringern und eine Überhitzung am Finanzmarkt zu vermeiden.

Diese Instrumente wirken inländisch, haben aber auch starke Auswirkungen auf den Wechselkurs. Eine expansive Geldpolitik kann den Euro im internationalen Vergleich schwächen, was Exporte erleichtert und Importe verteuert.

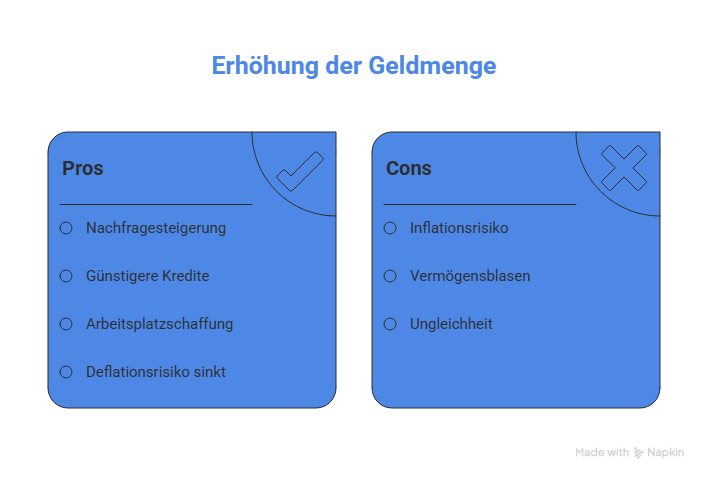

Chancen einer expansiven Geldpolitik

Eine lockere Geldpolitik hat zahlreiche Vorteile für die Gesamtwirtschaft.

Positive Effekte sind:

- Eine Erhöhung der Geldmenge stimuliert die Nachfrage.

- Kreditinstitute können günstiger Kredite vergeben.

- Unternehmen investieren mehr, wodurch Arbeitsplätze entstehen.

- Das Risiko einer Deflation sinkt, Preisniveau und Wirtschaft stabilisieren sich.

In Krisenzeiten wie der Eurokrise oder während der Corona-Pandemie trug die Geldpolitik der Eurozone entscheidend zur Stabilisierung bei.

Risiken und Schattenseiten

So hilfreich expansive Maßnahmen kurzfristig sind, sie bergen auch deutliche Gefahren.

Wichtige Risiken im Überblick:

- Steigende Inflation: Eine zu starke Erhöhung der Geldmenge lässt Preise steigen.

- Überhitzung der Wirtschaft: Zu viel Liquidität kann Investitionsblasen erzeugen.

- Ungleichheit: Vermögende profitieren überproportional von steigenden Anlagepreisen.

- Verschuldung: Staaten und Unternehmen neigen zu riskanter Kreditaufnahme.

Um diese Risiken zu dämpfen, greifen Notenbanken im nächsten Schritt auf kontraktive Geldpolitik zurück. Diese umfasst die Verringerung der Geldmenge, die Erhöhung von Zinssätzen oder den Verkauf von Wertpapieren. Ziel ist es, die Inflation zu kontrollieren und Preisstabilität langfristig zu sichern.

Expansive vs. kontraktive Geldpolitik

Die Gegenüberstellung zeigt die Unterschiede deutlich:

- Expansive Politik: Erhöhung der Geldmenge, Senkung der Zinsen, Stimulierung von Konsum und Investitionen.

- Kontraktive Politik: Verringerung der Geldmenge, Erhöhung der Zinsen, Dämpfen von Inflation und Überhitzung.

Beide Strategien sind Teil der europäischen Geldpolitik. Ihre Anwendung hängt von den geldpolitischen Zielen und den wirtschaftlichen Indikatoren ab.

Wann wird expansive Geldpolitik eingesetzt?

Im Euroraum wird expansive Geldpolitik besonders in Rezessionen angewandt. Die EZB setzte sie nach der Finanzkrise 2008, während der Eurokrise und in der Corona-Pandemie ein. Durch eine massive Ausweitung des Zentralbankgeldes stützte sie Geschäftsbanken und dämpfte die Folgen steigender Unsicherheit.

Im Zusammenspiel mit der Fiskalpolitik der Mitgliedsstaaten konnten so Nachfrage und Preisniveau stabilisiert werden. Diese Koordination von Geld- und Fiskalpolitik bleibt entscheidend für die Stabilität der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.

Auswirkungen auf Verbraucher und Unternehmen

Für Verbraucher bedeutet expansive Geldpolitik zunächst niedrigere Kreditzinsen und höhere Konsummöglichkeiten. Immobilienkäufe werden attraktiver, und die Wirtschaft profitiert durch zusätzliche Nachfrage.

Unternehmen nutzen günstige Finanzierung, um Investitionen auszubauen. Doch das Risiko einer Überhitzung bleibt: Wenn die Nachfrage schneller steigt als die Produktion, kann das Preisniveau zu stark anwachsen.

Kritik und langfristige Perspektiven

Ökonomen diskutieren kontrovers, ob die EZB ihre expansive Geldpolitik zu lange beibehält. Eine zu große Abhängigkeit von niedrigen Zinsen kann Investitionen verzerren und die Inflationsrate dauerhaft über das Ziel der Preisniveaustabilität hinaus treiben. Kritiker betonen zudem, dass strukturelle Reformen durch zu lockere geldpolitische Maßnahmen oft hinausgezögert werden.

Fazit: Balance zwischen Expansion und Stabilität

Expansive Geldpolitik ist ein mächtiges Instrument, das Wachstum erzeugen und Krisen abfedern kann. Sie wirkt über eine Erhöhung der Geldmenge, niedrige Zinssätze und den Kauf von Wertpapieren. Doch ohne den rechtzeitigen Wechsel zu kontraktiver Geldpolitik drohen steigende Inflation, Überhitzung der Wirtschaft und gesamtwirtschaftliche Ungleichgewichte.

Wir sollten daher erkennen: Nur im Zusammenspiel von Geldpolitik der EZB, Fiskalpolitik der Staaten und strukturellen Reformen können die geldpolitischen Ziele – Preisstabilität, Wachstum und Beschäftigung – langfristig erreicht werden.

Passend zum Thema:

Zeit ist Geld: Warum dieser Spruch heute aktueller ist denn je

Restriktive Geldpolitik: Definition und Wirkung auf die Wirtschaft

Der digitale Euro: Einführung noch 2025?

Zinsen, Kryptohype und Gold: Was der PCE-Index aktuell bedeutet