Veranstaltungen prägen Gesellschaften – musikalisch, politisch, wirtschaftlich. Besonders Großevents mit starkem kulturellen Charakter entwickeln häufig ein Eigenleben, das über den Moment hinausgeht. Doch was passiert, wenn diese Veranstaltungen nicht mehr stattfinden? Können sie trotzdem weiterleben – in digitaler Form, als Marke oder als mediales Konzept?

Genau hier entstehen zunehmend Plattformen, die Erinnerung, Dialog und digitale Inhalte verbinden. So werden ehemals physische Ereignisse neu aufbereitet – als Archiv, Audioformat oder Community-Projekt. Ein Beispiel dafür ist Loveparade.net – ein digitaler Ort, der ein bedeutendes Stück deutscher Musikkultur aufarbeitet und zugleich wirtschaftliche Impulse für neue Formate bietet.

Digitale Erinnerung als wirtschaftliches Feld

Die zunehmende Digitalisierung kultureller Inhalte verändert auch die Perspektive auf Eventmarken. Während früher physische Wiederholung oder Merchandising im Zentrum standen, geht es heute um dauerhafte digitale Sichtbarkeit, narrative Kontrolle und mediale Weiterverwertung.

Insbesondere bei Veranstaltungen, die gesellschaftlich oder emotional aufgeladen sind, ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen Erinnerung, Kritik und Neugestaltung. Digitale Plattformen übernehmen in diesem Kontext verschiedene Rollen:

- Archiv: Sammlung und kuratierte Aufbereitung historischer Inhalte

- Community-Forum: Plattform für persönliche Erinnerungen und Debatten

- Content-Hub: Ausgangspunkt für Podcasts, Dokus, Interviews und Studien

Solche Plattformen lassen sich wirtschaftlich denken – nicht in Form direkter Monetarisierung, sondern als Träger kulturellen Kapitals und als Ankerpunkt für Kooperationen, Medienproduktionen oder Bildungsformate.

Kulturelle Marken im Wandel

Marken mit kulturellem Ursprung – ob aus Musik, Subkultur oder politischem Kontext – sind mehr als bloße Logos. Sie verkörpern Werte, Stimmungen und kollektive Erfahrungen. Im Marketing spricht man hier von „Marken-Resonanz“ oder „Heritage Branding“ – also der bewussten Nutzung von Herkunft und emotionaler Tiefe zur Positionierung im Markt.

Wenn ein ehemaliges Musikfestival heute digital rekonstruiert wird, geht es daher nicht nur um Nostalgie. Es geht auch um:

- Identitätsbildung für neue Zielgruppen

- Kooperationen mit Medien- und Bildungsanbietern

- diskursive Weiterentwicklung statt bloßer Rückschau

- Verankerung in der Gegenwart durch neue Formate

Gerade im Bereich der urbanen und musikalischen Subkulturen kann diese Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart starke Bindung erzeugen – und gleichzeitig neue wirtschaftliche Modelle ermöglichen.

Mediale Aufbereitung als Innovationstreiber

Digitale Plattformen rund um ehemalige Großevents bieten ein breites Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten – nicht nur für Fans oder Zeitzeug:innen, sondern auch für Forschung, Dokumentation und Markenstrategie.

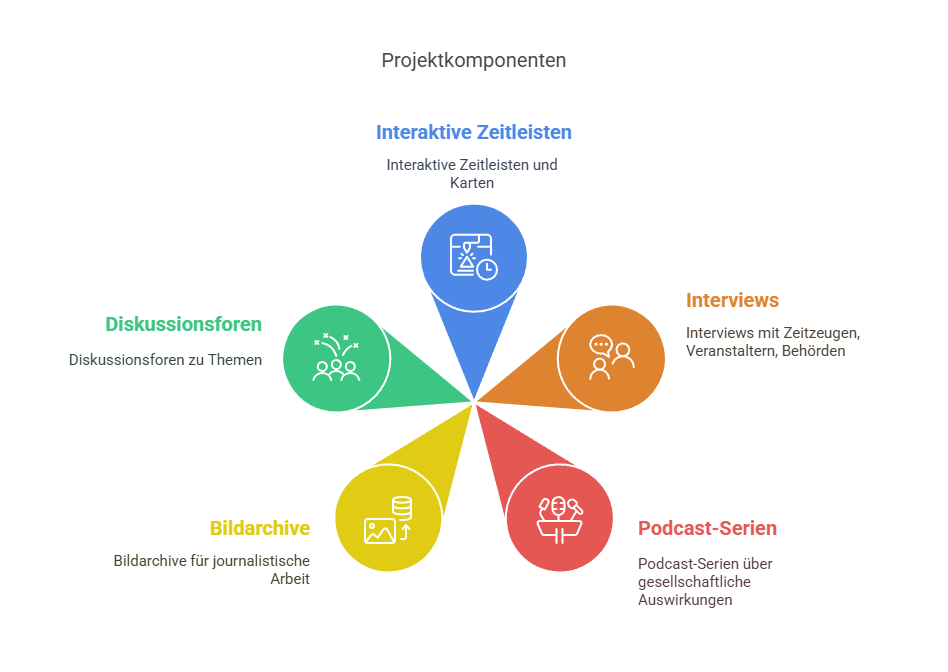

Beispielhafte Formate:

- Interaktive Zeitleisten und Karten

- Interviews mit Zeitzeugen, Veranstaltern, Behörden

- Podcast-Serien über gesellschaftliche Auswirkungen

- Bildarchive für journalistische und wissenschaftliche Arbeit

- Diskussionsräume zu Themen wie Sicherheit, Kommerzialisierung, Diversität

Diese Inhalte können kuratiert und zielgruppengerecht aufbereitet werden – als Open Source für Bildungsinstitutionen, oder in Zusammenarbeit mit Museen, Medienhäusern oder Streaming-Plattformen.

Wirtschaftliche Relevanz jenseits von Events

Während der physische Veranstaltungsbetrieb oft hohe Risiken birgt – logistisch, rechtlich, sicherheitstechnisch – sind digitale Plattformen nachhaltiger und skalierbarer. Sie ermöglichen eine kontinuierliche Präsenz, fördern Dialog und eröffnen neue Erlösquellen:

- Lizensierung von Archivmaterial für Dokumentationen

- Kooperationen mit Kultur- und Bildungsinstitutionen

- Crowdfunding für unabhängige Erinnerungsprojekte

- Partizipative Inhalte, generiert von Nutzer:innen

Dabei bleibt die Herausforderung, den Spagat zwischen offener Erinnerungskultur und markenstrategischer Steuerung zu meistern – insbesondere bei kontroversen Themen oder symbolisch aufgeladenen Events.

Gesellschaftlicher Diskurs und urbane Identität

Kulturelle Großveranstaltungen sind immer auch Ausdruck gesellschaftlicher Dynamik. Ihre digitale Wiederaufbereitung ist deshalb nicht nur ein technisches Projekt, sondern ein kultureller Prozess.

Solche Plattformen werfen Fragen auf:

- Wie wird kollektive Erinnerung digital bewahrt?

- Wer darf Geschichte erzählen – und wie?

- Wie lässt sich Authentizität mit professioneller Aufbereitung verbinden?

- Welche Rolle spielen frühere Kritikpunkte wie Kommerzialisierung oder Sicherheitsversagen?

In einer Stadt wie Berlin – oder allgemein in urbanen Räumen mit starker Festivalgeschichte – können digitale Erinnerungsprojekte dazu beitragen, kulturelle Identität zu reflektieren und neu zu verhandeln.

Kulturmarken digital weiterdenken

Die Digitalisierung bietet die Chance, ehemalige Großereignisse neu zu erzählen – nicht als bloße Rückschau, sondern als lebendige, wirtschaftlich und kulturell relevante Plattform. Dabei steht weniger die Wiederbelebung des Events im Vordergrund, sondern die Weiterentwicklung der Marke im digitalen Raum.

Plattformen zeigen, wie Erinnerung, mediale Innovation und kulturelle Markenbildung zusammenspielen können. Für die Kultur- und Medienwirtschaft bedeutet das: Vergangenheit wird zur Ressource – wirtschaftlich, gesellschaftlich und kommunikativ.